2002年08月16日発行751号

【特別講演要旨鷲見一夫新潟大学教授 / 日本のODAは間違っている】 | ||

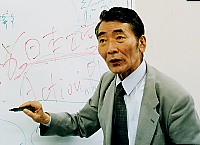

鷲見一夫新潟大学教授(コトパンジャンダム被害者住民を支援する会代表)による全交での特別講演の要旨を掲載する。 (まとめは編集部) 世界にはダムをめぐって三つの流れがある。ひとつはアメリカで、国内にダムは造らず、海外にも造らない。ヨーロッパは、国内では環境問題で造れないから、土建業界の利益のために援助で海外に造っている。日本は最悪で、国内でまだ四百もダムを造るつもりだし、援助と称してダムを輸出している。

情報公開で外務省の内部文書を手に入れた。その中に「NGOに押されてダムが造れず、このままではODA(政府開発援助)はやりにくくなる。コトパンジャンダムは絶対にやらないといけない」という趣旨の報告書がある。「とにかくやる」―ここから間違いが始まる。 コトパンジャンダム建設の目的に発電や洪水防止があげられているが、電力需要はなく、インドネシア政府も当初は乗り気ではなかった。洪水は恵みの水として豊かな土壌を運んできている。「援助」と言っても住民は望んでいない。 コトパンジャンダムの地域は、土地は社会共同体のものであり、半分の土地の使用権を住民で分け合い、もう半分にはゴムを植えて共同体に必要な現金を得ていた。そういう日本と異なった制度を日本人は知らず、理解しようとしない。援助はこの社会経済システムを破壊した。 外務省はODAへのNGO参加を口にするが、参加するのはジャカルタに基盤を持つNGOで、開発でカネを儲けている。鈴木宗男のように「人道」をかたり、また「環境」をかたりカネを儲ける。日本はそこが間違っている。 原告の闘争協議会は新しい民主主義社会を築き上げる第一歩となっている。インドネシア中央政府と国軍そして州政府の意向に反して、自らの意思で裁判をやりきるといっている。新しい市民社会をつくる動きとして、教えてもらえることが数多くある。 |