2023年03月17日 1764号【維新「教育無償化」が公教育をつぶす/「大阪」を全国化したらあきまへん】 |

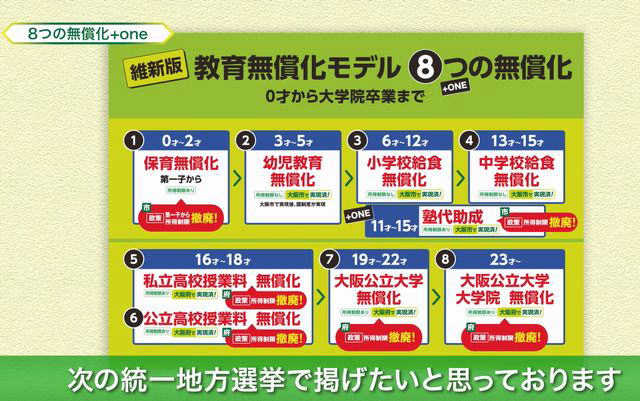

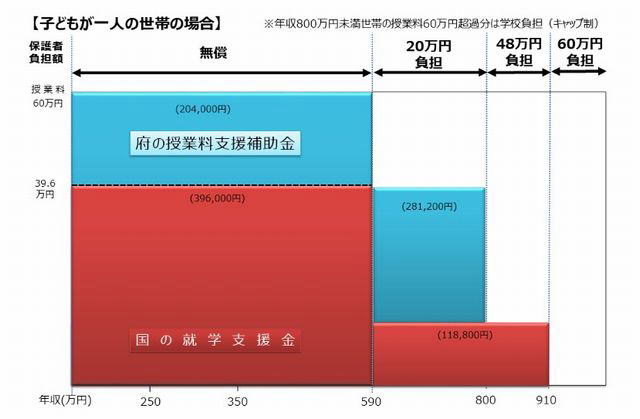

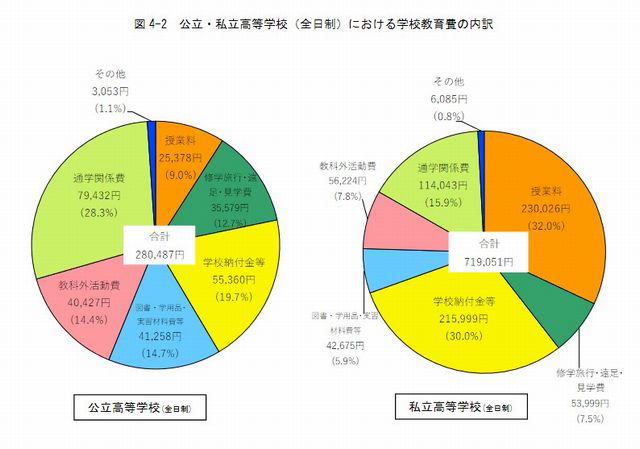

日本維新の会が2月5日、大阪市内で党大会を開き「統一地方選挙で首長・地方議員合わせて600」を目標に掲げた。前面に押し出している政策の一つが「教育無償化」。「大阪で実現した教育無償化を全国で」と機会あるごとにアピールしているが、これは「維新なら教育無償化が実現する」かのように錯覚させるトリックだ。維新の政策はむしろ、公教育をつぶすものだ。ベースは国の支出維新の牙城(がじょう)である大阪で知事、市長の選挙を控えた大阪維新の会(代表吉村洋文大阪知事)は「維新版教育無償化モデル8つの無償化+ONE」を打ち出した(1月20日記者会見)。保育料や高校授業料などの無償化に残る所得制限を撤廃し、「0歳から大学院卒業まで完全無償化が達成」すると言うのだ。大阪は教育無償化のトップランナーなのか、事実を検証しよう。 まず、「幼児教育・保育無償化」についてみよう。 2016年度、大阪市(当時吉村市長)は認可施設利用の5歳児を対象に「無償化」を始めた。国は19年10月から対象者を拡げて「無償化」をスタート。現在、全国どの地域でも同じ「無償化」が実現している。認可保育施設は3~5歳児で全員無償化の対象、認可外では月額3万7000円の上限がもうけられている。0~2歳児では市町村民税非課税世帯に対し月額上限4万2000円の幼児教育・保育料が援助される。だが、通園バス代や行事費、延長保育料等は対象外。無償化といっても、家庭の負担がゼロというわけではない。 幼保無償化について、大阪では国の制度に上乗せしているものはない。今回維新は、0~2歳児の所得制限を撤廃することを公約としているが、これも維新だけが掲げているわけではない。記者会見で掲げた公約フリップに、3~5歳で「大阪市で実現済!」と書いているが、維新が国に先駆けて始めた点は認めるにしても、現在は全国で実施されている。 他の年齢段階に応じた「教育無償化」も国の制度をベースに、自治体がそれぞれ上乗せを行っているのが基本構造だ。あたかも大阪だけが突出して実現しているかのように宣伝するのは、詐欺行為に近い。 誇大宣伝「完全無償化」高校の授業料無償化はどうか。維新は「私立学校の完全無償化は現在、全国で大阪府だけです」(松井一郎大阪市長、「東洋経済オンライン」22年3月)と言い切った。だが読者からの問い合わせに「完全無償化と言っているのは、私立高校の授業料に上限を設定して自己負担無しと言う意味」と言い訳をしなければならなくなった。事実はこうだ。高校の授業料無償化には、国の「高等学校等就学支援金制度」がある。国公立の場合、年額11万8800円(月額9900円)の授業料が学校設置者に支払われるため、授業料はゼロになる。これには所得制限がある。市町村民税課税標準額を基準に調整されるが、目安となる年収は910万円。共働き世帯では合計額で判定される。 私学の場合はどうか。同じように所得制限があるが、年収約590万円未満の世帯では39万6000円(月額3万3000円)に引き上げられる。 この国の制度に自治体が上乗せを行っている。大阪府では、上限39万6000円に20万4000円を上乗せして60万円まで支援補助金を出している。年収800万円未満では40万円(上乗せ28万1200円)までとし、60万円以上の高い授業料の場合は、私学経営者に負担を押し付ける「キャップ制」をとっている。つまり800万円以上の世帯は、松井の言う上限制限はなく、910万円以下の多子世帯を除き国の制度への上乗せもない。これが維新の言う「大阪だけが完全無償化」の実態なのだ。   この大阪府の支援制度は他の自治体と比べて手厚いのか。例えば、東京都では大阪府が上限60万円としているところは46万9000円と低い額だが、年収910万円未満の世帯には一律に助成する。910万円以上の場合も多子世帯には公立高校の半額年5万9400円が支援される。東京都によれば、この措置で約8割の私学で授業料は無償となる。大阪では私学高校生の「約7割が支援対象」(大阪府)と言うが、その大半は国の就学支援金であり、わずかな補助金しか出さない維新が胸を張れるものではない。 吉村知事は4年前の選挙でも「完全無償化」の実績を売りにしていたが、事実は違った。所得制限とわずかな補助金のため、すべての高校生が無償化の対象とはなっていなかった。他の政党から所得制限撤廃の公約が出される中で、前言を忘れたように今回「所得制限撤廃」を公約化したのだ。 教育予算を増やせ教育無償化を言う場合、授業料だけが問題なのではない。各家庭が負担する教育費のうち授業料は公立高校で9%、私立高校では32%の割合でしかない(18年度文科省調査)。授業料完全無償化が実現しても、その何倍もの負担が残っているのだ。 教育無償化を大きく進めるには国の制度を拡充し教育予算を増加させる必要がある。自治体の財政事情による地域間格差があっていいわけがない。そもそも日本は、教育への公費負担が極端に少ない。GDPに占める教育への公的支出割合は、OECD(経済協力開発機構)37か国中、36位だった(読売22年10月4日)。 自治体が先行して制度をつくり、政府が追随することは悪いことではない。しかし、大阪維新の「教育無償化」の実績も政策も、決して教育を充実させるためのものではなかった。大阪の教育は、現場の教員が悲鳴を上げるほど、過重労働と統制、競争に追い立てられている。3年連続募集定員割れの公立高校は廃止できる大阪府立学校条例がある。その一方で偏差値などで「トップ10校」を選別し、特別に予算配分を行う。 さらに維新府市政は22年度に大阪市立の高校(21校)を大阪府にそっくり無償譲渡し、統廃合を進めやすくした。「大阪の高校を守る会」志摩毅事務局長は「偏差値が低い学校が定員割れになっている。高校でやり直したい生徒の〝最後の砦〟の学校が先になくなってしまう」と指摘している。困難を抱えた生徒を「自己責任だ」と突き放してきたのが維新の教育政策なのだ。 * * * 維新は改憲案に「教育無償化」を掲げるが、すべての子どもたちに学び成長する機会を保障するものではない。学校の序列化と教員への統制を強め、教育環境を改善するどころか、廃校を進める。大阪で進行しているのは公教育の解体。この維新の害毒を全国にまき散らしてはならない。 |