2025年11月07日 1894号【高市・維新連立政権の「社会保険料引き下げ」とは/世代分断で医療切り捨て】 |

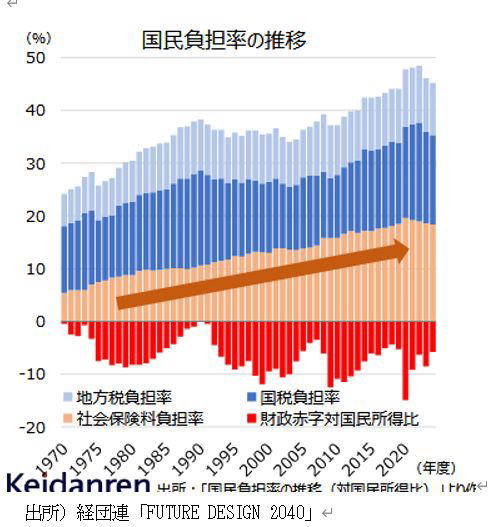

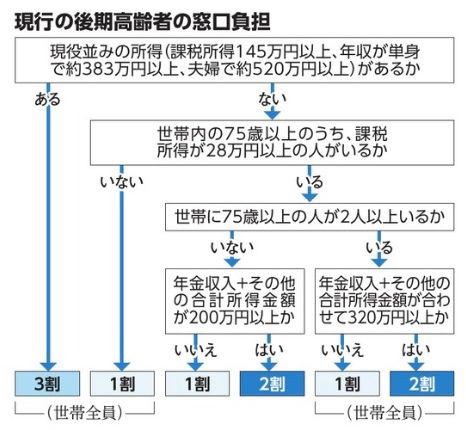

自民党と日本維新の会の連立政権が成立し、高市首相は所信表明で「最優先は物価高対策」「現役世代の保険料負担を抑えます」と明言した。物価対策と社会保険料引き下げを力点に〝やってる感〟〝成果〟を打ち出し支持取り付けを狙う。これらは自民・維新連立合意文書でも1・2番目に置かれた。だが、この「社会保険料引き下げ」の内実は、世代間の分断と社会保障全体の切り捨てである。社会保険料の自公維合意維新は、今年2月「社会保険料を下げる改革案」を公表した。その中で、「国民医療費の総額を、年間で最低4兆円削減する。現役世代1人当たりの社会保険料負担を年間6万円引き下げる」と数値も掲げて医療費削減攻撃を示唆した。2月25日には、2025年度予算案について自民党・公明党・維新が3党合意を結んだ。その1項目として「現役世代の保険料負担を含む国民負担の軽減」を掲げ、3党で協議体の設置を明らかにした。この合意の結果、予算が成立した。 6月、3党の関係はさらに深まり社会保障改革の合意が成立。維新は「社会保険料を下げる改革提言」を発表し、7月参院選の公約では、1番目に「社会保険料を下げて暮らしを変える」を掲げた。こうして見ると、社会保険料を下げることに力点があると分かる。 財界も社会保険料を問題にする。経団連は昨年12月、報告書「FUTURE DESIGN 2040」を発表し、「柱となる6つの施策」の1番目に全世代型社会保障を位置付けた。「全世代型」とは、現役世代が社会保険料を多く負担(=損をしている)とし、負担を是正せよ(=高齢者がもっと負担すべき)との主張を意味する。 共通するのが現役世代の社会保険料引き下げである。たしかに、社会保険料が下がれば当面の生計費は助かる。だが、政権と財界がいう引き下げは問題だらけであり、弱者を直撃するだけでなく、社会全体をいっそう不安定にさせかねない。 引き下げの狙い経団連報告書は「医療保険(組合健保)においては、現役世代が負担している保険料の4割以上が高齢者医療に充当され、負担が増大」と書く。高齢者が現役世代に負担を強いているかのように強調する。医療費について維新は、「(相対的貧困世帯など)ただ若いというだけで窓口3割負担を免れない。…資産があり、生活にゆとりのある年金暮らしの高齢者の多くが窓口1割負担」(「社会保険料を下げる改革提言」)と不公平をあおって世代間の分断を図ろうとする。 こうした動きに応え厚生労働省がさっそく動き出し、高齢者の窓口負担引き上げの検討に入った。以前から課題とする、70歳以上で現役世代と同じ自己負担3割の対象者を広げることなどを実現しようとしている。 現在、70~74歳は原則2割、75歳以上は原則1割だ。現役並みの所得がある高齢者はすでに3割に引き上げられており、対象拡大には別の意図もある。維新は、「資産があり、生活にゆとりのある年金暮らし」と表現するように「社会保険料の真の負担能力を正確に把握するため」マイナンバーカードの100%普及、受益と負担の把握を強調する。つまり、銀行口座との紐づけで資産状態をつかみ、負担増を誘導する狙いだ。 もちろん負担対象の拡大は今でも受診控えをもたらし、社会的抵抗が高まる。そこで巧妙な方法が合意には明記された。OTC類似薬(市販薬に成分や効果が類似)の保険外しによって医療保険全体の負担を減らすとし、薬を多く使う高齢者には負担が増える一方、現役世代の負担軽減につながるとする仕組みだ。負担軽減の宣伝で、病床削減など医療切り捨ての真の狙いを隠そうとしている。  * * * 現役世代もいずれは高齢者となる。今必要なのは、社会保険料の公平性を高めるため、まず、低所得者に厳しい徴収がある一方で高所得者は収入が増えても保険料が一定額で頭打ちになる逆進性を改め、保険料上限撤廃など応能負担の強化を行うことだ。同時に、大企業・富裕層優遇の不公平税制を是正して医療費への公費支出を拡大し、自治体で進む子どもの医療費無償化を発展させ、窓口負担の無料化をこそめざすべきだ。 |