2025年11月28日 1897号【「存立危機事態」 とっても危ない高市発言/戦争法も踏み越える「宣戦布告」】 |

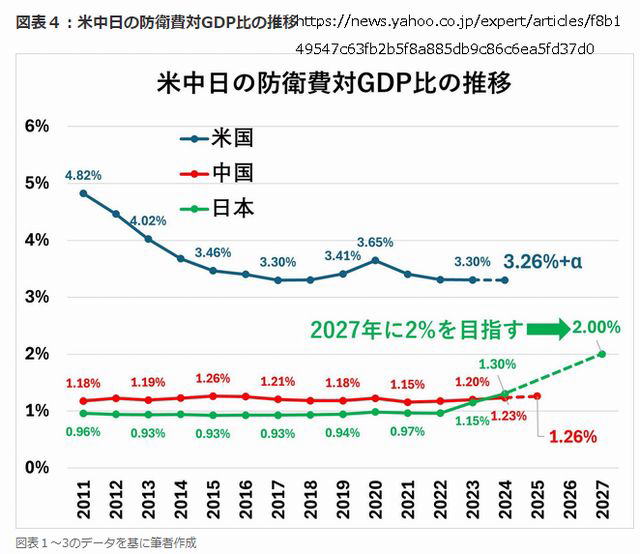

衆院予算委員会(11/7)で高市早苗首相は、「存立危機事態」について踏み込んだ答弁をしました。「存立危機事態」は10年前の戦争法により定められた考え方で、日本が攻撃されなくても自衛隊の武力行使=戦争を始める口実となる重大な「事態」を意味します。何が問題か、読者の疑問に答えます。Q 「存立危機事態」とはどんな意味?「日本が危ない」事態と漠然と考えてしまいがちですが、法律の定義を正確に知る必要があります。「存立危機事態」を定めているのは、第2次安倍政権が強行採決した戦争法(政府の呼称は「平和安全法制」)。自衛隊法など既存の10本の法律を一括して改定する「安全保障整備法」と新たに他国軍の後方支援などを認める「国際平和支援法」をあわせたもので、そのうちの「武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」(事態対処法)第2条4号にこうあります。「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態」 日本が直接攻撃される「武力攻撃事態」と並べて開戦の手順を決めたわけです。日本が攻撃されなくても、日本が危ないと内閣総理大臣が判断すれば、閣議で対処基本方針を決定し、国会の事前承認(事後でも可の場合有り)を得て、自衛隊に出動を命じます。防衛大臣は部隊に攻撃を指示し、戦争が始まってしまいます。その最初の判断が「存立危機事態」の認定になるわけです。 Q 高市首相答弁の何が問題なの?高市首相の答弁はこうです。中国が台湾を海上封鎖した時、どんな場合が存立危機事態になるのかを問われ、「中国が戦艦を使い、武力行使を伴うものであれば、どう考えても存立危機事態になりうるケースである」。政府はこれまで「総合的に判断」とあいまいにしてきたのですが、高市首相は具体的に踏み込んで、答弁しました。何が問題か、先の法律の定義に沿って検証しましょう。まず台湾は「我が国に密接な関係のある他国」でしょうか。日本政府は「中国は一つ」の立場を尊重し、台湾を国と扱っていません。中台間で武力衝突があったとしても「内戦」です。それが、なぜ日本の国民の命にかかわる重大事になるのでしょうか。「海上封鎖を解くために米軍が介入し、米軍が攻撃された」場合なら、少しは法律の定義に近づくかもしれませんが、それでも「国民の命」に直結することはありえません。法律の要件を無視している点がまず問題です。 「台湾有事は日本有事」と安倍、麻生両首相経験者が発言しましたが、いずれも首相をやめてからです。現職の首相が「台湾有事」で参戦の可能性を口にするのは極めて重大な影響を与えます。中国政府は反発し、「汚い首は斬ってやるしかない」と中国の駐大阪総領事がSNSに投稿(その後削除)し、問題にされていますが、日本が中台関係に首を突っ込まなければ、「有事(戦争)」になることはありません。 日中首脳会談で「戦略的互恵関係」を確認(10/31)した翌日、APEC(アジア太平洋経済協力会議)台湾代表とのツーショットをSNSにアップし、中国から厳しく批判されました。その上の答弁。高市首相が中国にケンカを吹っ掛けたのがより大きな問題です。  Q 高市首相はなぜ中国を挑発したの?高市答弁は安倍、麻生の系譜を受け継ぐ者として、タカ派姿勢を見せたかったのでしょう。実際、首相周辺からは「単に引き継ぐだけでなくバージョンアップする」(11/13毎日)との声も出ています。戦争法さえ踏み越える侵略国になることを宣言したと言えます。軍事費対GDP比2%を前倒し達成し、次の目標3・5%の合意を取り付けるためには「中国の脅威」が必要だったのです。中国に届く「長距離ミサイルはまだまだ足りない」と平然と答弁しています。軍事費拡大、軍需産業育成は高市経済政策の重要な柱でもあるからです。 決まり文句の「厳しい安全保障環境」は、軍事費優先の予算配分を正当化するための方便に過ぎません。中国の軍事費は拡大し批判されるべきですが、対GDP比は1・3%程度で横ばい。今アジアで脅威になっているのは超タカ派の政治リーダーの下で急拡大する日本の軍事費です。 漠然とした「脅威」ではなく、課題を一つ一つ外交で解決する努力が必須です。高市発言は戦争に近づく極めて危険な発言なのです。  |