2025年11月28日 1897号【高市政権でコメ〝政策〟「ちゃぶ台返し」/所得補償も「減反」転換もなく/新自由主義農政に露骨な〝逆戻り〟】 |

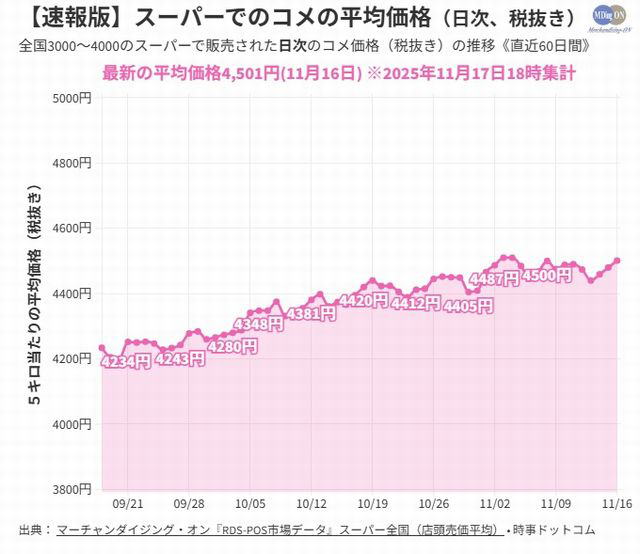

いわゆる「令和のコメ騒動」を受けて、2027年度からのコメ増産に転換するとした石破前政権から一転、高市政権では「需要に応じた生産」が強調される。コメ騒動に反省もなく部分的対策すら打ち捨て、事態を生み出した新自由主義農政への露骨な〝逆戻り〟だ。「減反継続」を宣言高市政権で就任した鈴木憲和新農相は、「令和のコメ騒動」発生以前の農水省関係者が使ってきた「需要に応じた生産」を就任記者会見で連発。「(石破前政権が表明した増産については)マーケット(市場)ありきで考えなければならないので生産サイドからだけで増産は現実的には難しい」と全面否定した。「農林水産省の役割は、生産現場の皆さんに、来年はこのぐらいといった目安をしっかりと示す」ことだという。国が生産量を指示する「減反政策」は2018年以降、表向きは廃止されたと言われてきた。だが、国はコメから畑作等に転換する農家への補助金を相変わらず維持する。生産過剰による米価暴落の防止を口実に、生産「目安」数量の提示も続いている。 鈴木農相は「目安をしっかり示す」と明言した。石破政権が示した増産政策からの「再転換か」という記者の質問には言葉を濁すが、事実上「減反への逆戻り」と見る専門家が大勢だ。 問題は「見通し」だけか農水省は、米不足の原因究明と再発防止のため「今般の米の価格高騰の要因や対応の検証」を取りまとめ公表した。生産量の見通しにおいて「精米歩留まりが低下していることを考慮していなかった」と分析。「(玄米ベースの)生産量は足りているとの認識」の中で、(1)「流通実態の把握に消極的」だったこと(2)政府備蓄米の放出時期が遅れたことが原因で「卸売業者等の不安感を払拭できず、更なる価格高騰を招致」したと結論づけた。その上で、(1)増産の出口としての輸出の抜本的拡大(2)余裕を持った需給見通しの作成と消費拡大(3)流通構造の透明性の確保のための実態把握や流通の適正化などの対策を打ち出した。杜撰(ずさん)な需給見通しや流通実態の把握さえ改善できれば米不足は起きないといわんばかりの甘い見通しだ。 だが、鈴木農相は農水省のこの甘い「反省」さえ否定する。輸出は長期トレンドであり、すぐに実現は難しいというのだ。 老朽化した農業機械や設備を更新するには、数千万〜数億もの投資が必要となる。農家が国に求めているのは巨額の投資の可否を判断できるしっかりした将来展望だ。それが示されず、しかもコメ騒動を引き起こした新自由主義農政へわずか数か月で逆戻りでは、多くの農家が「不確実な未来に巨額投資はできない」と判断する。今使っている農機や設備が故障したり、高齢で続けられなくなったりした段階で廃業を選ぶことになる。 高市首相は「食糧自給率100%」などと言葉だけは勇ましいが、国が言う「生産力」の定義はあいまいだ。このまま逆戻りを許せば、離農が加速して農業基盤の弱体化が進み生産力の維持どころではなくなる。 生産者はコメ作りで食べていけず、消費者はコメが高騰したまま買えない。そんな生産者・消費者共倒れ農政に戻ることになる。 高騰対策に「お米券」?2025年産の新米が出回り始めたにもかかわらず、米価は高騰したままだ。大都市部では5㌔㌘5千円を超えたままの地域もある。 こうした中、子育て世帯や高齢者世帯に「お米券」を配布する政策が検討されているが、失敗に終わる可能性が高い。 そもそも、このような政策は、モノ余りの状態で需要を喚起したい場合などに一定有効なこともあるが、今回のようなコメ不足局面では適切ではない。お米券があっても肝心のコメが足りず、引き替えできなければ意味がないからだ。 生産者には持続不可能な減反を、消費者には生活破壊の米価高騰を押しつけた旧農政の転換を拒否し、高市政権は小手先をつくろうだけだ。これに対し、農業者への所得補償を行う、また、低所得者をはじめ政府の責任で安定供給させるなど、抜本的な農政転換を迫らなければならない。  |